延命寺仏像(木像虚空蔵菩薩坐像以下4躯)

場所

延命寺(我孫子市布佐2318)

木造虚空蔵菩薩坐像(虚空蔵堂本尊)※秘仏につき画像は非公開

像高28.2センチメートル。頭部を前傾し、右手は右膝上で宝剣を執り、左手は掌を仰いで宝珠を持ち、右足を上にして蓮華座上に結跏趺坐する。頭頂に髻を結い上げて宝冠を戴き天冠台をつける。上半身に覆肩衣・衲衣をまとい、下半身に裙を着す。胸飾をつける。構造は一木造で、頭体幹部は一材から彫出し、両手首先、右腰部、膝前にそれぞれ別材を寄せる。膝前材底部には三角形の浅い内刳を三箇所に施す。像表面の漆箔及び頭髪の群青彩は近代の補修によるもので、金箔に厚く覆われているために現状の面部や衣文などは形状が曖昧となっている。宝冠・天冠台・白毫・胸飾・持物も後補。作行や構造から制作時期は江戸時代後半とみられる。虚空蔵堂中央の厨子内に安置され、通常は秘仏として厨子は閉扉される。

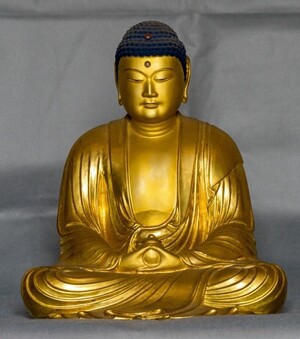

木造虚空蔵菩薩坐像(虚空蔵堂本尊前立)

木造虚空蔵菩薩坐像(虚空蔵堂本尊前立)

像高22.3センチメートル。右手に剣、左手に宝珠を持って蓮華座上に結跏趺坐する。頭頂に髻を結いあげ天冠台をつけ、上半身に覆肩衣と衲衣をまとい下半身に裙を着して胸飾をつける。基本的に本尊像と同様の姿であるが、本像は宝冠を被らないという違いがある。近代の補修により像と台座蓮肉部が固く接着されていて分離できない。また像全体が厚い金箔に覆われているために、構造把握が困難だが、頭体幹部は一材からなり、襟元で差首とし、面部は耳前で前後に割り矧ぐとみられる。玉眼を嵌入する。両手首先、膝前、右腰部に別材を寄せる。面長な顔の輪郭、切れ長で吊り上がった目、太い鼻梁、着衣の形式、整理された衣文などから、制作年代は室町時代後期から江戸時代前期に位置付けられる。虚空蔵堂本尊像の中央厨子の前に置かれた小厨子内に開扉した状態で安置されている。

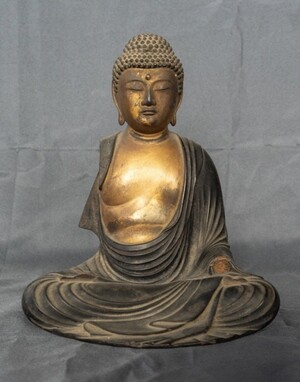

木像薬師如来坐像

木像薬師如来坐像

像高28.5センチメートル。腹前で定印を結んでその上に薬壺を載せて蓮華座上に結跏趺坐する。上半身には覆肩衣と衲衣を着し下半身に裙を着す。通形の薬師如来像は右手は五指を伸ばす施無畏印をあらわし左手に薬壺を持つが、本像のように定印に薬壺を載せた像は「定印薬師像」呼ばれる。本像は近代の修復による像表面全体を厚い金箔が覆うが、面部は頬に張りがあり伏目がちながら目尻の吊り上がった目や肉づきの良い顎などに力強さがみられる。衣文は流麗さもあるが形式的に整理されており彫りにも硬さがある。玉眼嵌入。構造は寄木造で、頭体幹部は前後二材で耳後で矧ぎ寄せ、三道下で差首とする。両肩から左右腰部にそれぞれ別材を寄せ、膝前とその上部にあたる両臂先から両手印相部および薬壺部分もそれぞれ別材だが、ともに近代の修理により新補とみられる。面部や衣文の表現、構造などから像の制作年代は江戸時代前期から中期頃と推測される。明治21年(1888)の什器帳に「薬師如来、木仏坐像壱体、但御丈ケ一尺、作人杉山宗哲、求主拾壱世麟応」と記されている。この杉山宗哲については飯白和子氏による報告があり(注)、宗哲は布佐村の仏師杉山家の家督を継いだ仏師で、文化14年(1817)ごろの生まれという。このことから明治の什器帳の記載は修理を意味するものであろう。なお本像の旧厨子には文久元年(1861)大仏師与七の銘があり、こちらは厨子の制作の記録とみられるが、宗哲による像の修理もこのときの可能性が高い。さらに本像は昭和61年(1986)の本堂改築落慶にあわせて行われた修理で現状の姿となった。通形の薬師像と比較すると定印薬師像の作例は稀少だが千葉県内にも作例が複数現存する。本像は数回の修理を経るなかで印相部も新補されているため、当初の像容は不明。

(注)飯白和子「幕末から戦前にかけて布佐で活躍した仏師たちー杉山林哲・宗哲・高野光慶とその後継者―」(『我孫子史研究』2号、2021年)

木像如来坐像(虚空蔵堂所在)

木像如来坐像(虚空蔵堂所在)

像高17.4センチメートル。左手を左腿上に置き、右足を上にして結跏趺坐する如来形の坐像。右肩から先と左手首先を欠失しているため尊格不明。全体的に端正に整えられ、眼の見開きが浅い穏やかな表情や流麗な衣文は平安時代後期に広く普及した定朝様を継承しているが、衣文の彫りには硬さもみられる。また地髪部前面が低く髪際が額中央部でわずかに下がる点、面部の輪郭、膝前の奥行きを大きくとる点などから、江戸時代前期の復古作とみられる。構造は頭体幹部を一材から彫出する一木割矧造で、三道下で差首。玉眼を嵌入する。左右腰部、膝前、裾先にそれぞれ別材を寄せる。像底は布張のうえに漆塗。像底の体部背面側中央にほぞ穴があり、台座と固定するとみられる。後補の水晶製白毫嵌入。肉髻珠欠失。現状の像表面は肉身部を漆箔、衣部は黒漆塗とするが、衣部には漆の下に彩色や金泥による唐草等の文様の痕跡がみられる。

全体解説

明治期の『寺院明細帳』に記載される寺伝によれば、延命寺は文禄2年(1593)3月の創建で、開山は忠変僧都という。寛永7年(1630)の検地記録や翌8年起草の過去帳が存在するため、17世紀半ば以前に同寺が建立されていたことは確かである。貞享元年(1684)に規模は不明ながら罹災するも元禄4年(1691)には復興され、宝暦12年(1762)第五世権大僧都隆宣の時代には伽藍は虚空蔵堂、釈迦堂、観音堂、客殿、庫裡、惣門から構成されており寺勢が隆盛していた様子がうかがえる。その後、安永3年(1774)に再度火災に遭い、虚空蔵堂・釈迦堂が焼失したが像は救出されたと伝えられ、天明3年(1783)に虚空蔵堂は再建されている。しかし明治37年(1904)4月23日の布佐の大火で虚空蔵堂は類焼し、さらに関東大震災による工事中の倒壊を経て、昭和8年(1933)に現堂が建立され今に至っている。一方、現在の本堂は明治15年(1882)建立の薬師堂を前身とし、昭和61年(1986)に改築落慶した。

このように延命寺は幾度となく罹災しているが、その度に復興して現在に至っていることは、創建から現在まで絶え間なく信仰を集めてきた証左である。そしてその同寺の信仰の中心を占めてきたのが虚空蔵菩薩信仰であり、ア)木造虚空蔵菩薩坐像およびイ)木造虚空蔵菩薩坐像はその拠り所の像として今に伝来している。虚空蔵菩薩信仰は奈良時代から国内での信仰が広がっていくが、我孫子では近世に民間信仰としても大いに流行している。したがって本像は我孫子における虚空蔵信仰のあり方を考える上で非常に重要な存在といえる。制作年代は前立像であるイ)像が本尊よりも先行するが、その経緯は同寺虚空蔵堂の罹災・再建や本尊の秘仏化を考慮すれば様々なケースがあり得るだろう。

ついで、天明4年(1784)の『什物改帳』には「本尊薬師如来、隆宣細色」とあり、この頃の同寺本尊として薬師如来像も祀られており、宝暦年間の第五世隆宣の時代に彩色が施されたという。つまりこの薬師像の造立自体は隆宣の時代を遡る可能性が高い。そして同寺は天明の再建以後、虚空蔵信仰に加えてこの薬師像の眼病治癒の効験でも広く信仰を集めるようになったとされている。この薬師像に該当するのがウ)木造薬師如来坐像である。ウ)像は複数回補修を経ているために当初の像容に未詳な部分が多いが、定印に薬壺を載せるという通形ではないやや特殊な本像は、病に苦しみたしかな治癒の効験を求めて参拝する数多の人々に信仰されてきた。

また『寺院明細帳』には「阿弥陀堂、本尊阿弥陀如来但木像、由緒、此阿弥陀ハ当寺七世隆宣法印守本尊ニシテ宝暦年中堂宇ヲ結ビ安置セリ」とあり、かつて寺内にあった阿弥陀堂及び阿弥陀像についての記述がある。『我孫子市史 民俗・文化財篇』(1990年、以下『市史』)では、延命寺が文政6年(1823)成立の「総州六阿弥陀詣」の二番札所だったことから(現在も境内に石碑あり)、この阿弥陀堂の像が札所の本尊に当たると推測している。さらに『市史』では、現虚空蔵堂須弥壇内部に安置されている破損仏群の中に像高23.5センチメートルの阿弥陀像があり、それが上記阿弥陀像に該当するとも述べている。

令和6年11月29日実施の調査において同須弥壇内部からエ)木造如来坐像があらためて確認された。エ)像の像高は17.4センチメートルと計測されており、『市史』の指摘した像とは大きさに約6センチメートル程の違いがあるものの、他に該当する如来像は見当たらないため、ひとまず両者は同一とみてよいと思われる。

本像は現状で両手先を失っているために阿弥陀如来と断定することはできないが、江戸時代前期の復古作として作行に優れており、阿弥陀像であったとすれば同寺中興の隆宣の守本尊の伝承や総州六阿弥陀札所本尊として相応しい出来栄えの像といえる。

延命寺の信仰は布佐を拠点にして幅広い地域に波及してきており、ア)からエ)いずれの像もその信仰の歴史を今に伝える重要な作例であり、我孫子市の有形文化財として貴重である。