居住サポート住宅の認定について

低額所得者、高齢者、障害者などの住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の改正に伴い、居住サポート住宅の認定制度が創設されました。[令和7年10月1日受付開始]

居住サポート住宅とは

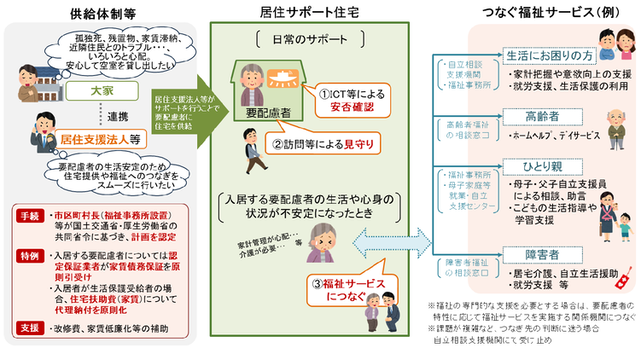

居住サポート住宅は、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う民間の賃貸住宅です。

居住サポート住宅のイメージ図

入居対象者と専用住宅について

居住サポート住宅には、入居者を要援助者に限る「専用住宅」と入居者を要援助者に限定しない「非専用住宅」があります。

専用住宅の入居者

日常生活を営むのに「安否確認」や「見守り」、「福祉サービスへのつなぎ」など3つ以上の援助を必要とする住宅確保要配慮者※及び生計を一にする配偶者、その親族。

例:居住サポート(安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ)が必要な単身高齢者等

非専用住宅の入居者

日常生活を営む上で、居住サポートの一部の援助が必要もしくはいずれも必要としない住宅確保要配慮者※及び生計を一にする配偶者、その親族。

例:毎日の安否確認の必要のない子育て世帯等

※住宅確保要配慮者…低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育している者等の住宅セーフティネット法令で定める方のほか、千葉県賃貸住宅供給促進計画に基づき、対象となる方を追加しています。(申請時に設定可)

認定申請方法・手続きのながれ

居住サポート住宅認定制度は、申請者が入居者に対して居住支援サービスを提供する事業計画[居住安定援助計画]を市が認定することができる制度です。

我孫子市への認定申請は、下記リンクにあるシステムから申請してください。

※「申請者の方へ」のタブにある「新規認定申請方法について」からご確認ください。

認定基準について

主な認定基準として、事業者・事業計画に関する基準のほか、居住サポート(ソフト)に関する基準[6ページから]と住宅(ハード)に関する基準[10ページ]が設けられています。

事業者・事業計画に関する基準

- 賃貸人及び援助実施者が欠格要件に該当しないこと(誓約書参照)

- 入居対象者の範囲を定める場合、住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること

- 上記の専用住宅(入居者を要援助者及び同居する配偶者等に限る住宅)を1戸以上設けること

- 家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないこと

居住サポートについて

居住サポート住宅の認定には、3つのサポート(安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ)全てを提供する体制が必要です。

また、要援助者(住宅確保用配慮者であり、かつ3つのサポートを必要とする方)に対しては、上記の3つのサポートを提供することが必要となります。

| 居住サポート | サポートの目的・内容 | 方法や頻度等 |

|---|---|---|

| 安否確認 | 入居者の無事を確認すること。 | 常時作動し異常の有無を検知する通信機器の設置又は1日1回以上の訪問等のいずれか。 |

| 見守り | 入居者の心身・生活の状況を確認すること。 | 月1回以上の訪問等。対面が原則。 |

| 福祉サービスへのつなぎ | 入居者の心身・生活の状況の変化に応じて、必要な福祉サービスを受けられるように、認定事業者が公的機関やサービス事業者等の連絡先を入居者に提供し、入居者がつなぎ先に相談したことを確認すること。 | 入居者の心身・生活の状況の変化に応じて、適宜連携する。 |

※認定事業者によって、上記の3つの居住サポート以外に、要配慮者の生活の安定を図るための必要な援助を提供している場合もあります。

福祉サービスへのつなぎ(つなぎ先リスト)

入居者の心身・生活の状況の変化に応じて、必要なサービスを受けられるように、認定事業者が公的機関やサービス事業者等の連絡先を入居者へ提供するためのものです。入居者がつなぎ先に相談したことも確認する必要があります。

![]() 我孫子市居住サポート住宅つなぎ先リスト(PDF:163KB)

我孫子市居住サポート住宅つなぎ先リスト(PDF:163KB)

住宅に関する基準

住宅(ハード)に関する基準は、居住形態により規模や設備の基準が、共通の基準として構造の基準が設けられています。

- [一般住宅]共同利用設備なし…いわゆる一般的な戸建て住宅やアパート等で、各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えている住宅|住棟認定項目_共同利用設備(一般)で「なし」を選択してください

- [一般住宅・共同居住型の混在]共同利用設備あり…全ての設備が各戸内にはないが、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各戸に備える場合と同等の居住環境が確保されている住宅|住棟認定項目_共同利用設備(一般)で共同利用している設備は「あり」を選択してください

- [共同居住型住宅]シェアハウス…一つの住宅や住戸に複数の単身者やひとり親世帯が住み、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を入居者が共同利用する住宅|住棟認定項目_共同利用設備(共同居住型)を入力してください。

規模・設備の基準

- 賃貸住宅促進計画による緩和や強化はありません。

- シェアハウス型とする場合、住宅セーフティネット法の規定によるひとり親世帯の受け入れ希望等に応じて、認定基準が異なります。詳しくは事前にご相談ください。

構造の基準

- 消防法、建築基準法これらに基づく命令又は条例に違反しないものであること

- 耐震性があること(耐震診断、耐震改修を行い、新耐震基準を満たす予定のものを含む。)

耐震性の確認について

昭和56年5月31日付近に建築または着工された木造住宅や中高層建築物などで、新耐震基準を満たすことがすぐに確認できない場合、昭和56年6月以降に着工していることが確認できる書類(検査済証や建築台帳記載証明書等の写し)や、耐震診断や耐震改修等により新耐震基準を満たすことが確認できる書類(耐震診断士等が作成した報告書等の写し)をご提出いただく場合があります。

認定申請にあたって

入居者の避難や安全上の支障がないかなどの確認をお願いします。

既存の戸建て住宅を転用してシェアハウス型のグループホーム等とする場合は、建築基準法の「寄宿舎」等の、該当する用途への変更手続きが必要な場合があります。

また、建築確認当時の図面と異なる部分がある場合、増築部分がある場合などもご注意いただき、ご不明な点がありましたら事前にご相談ください。

- 消防法に関すること…

消防本部・予防課

消防本部・予防課 - 建築基準法、耐震性、住宅の認定基準に関すること…

建築住宅課/東別館1階

建築住宅課/東別館1階 - 市街化調整区域での新築や戸建て住宅の用途変更に関すること…

市街地整備課/東別館1階

市街地整備課/東別館1階 - 地区計画区域での新築や戸建て住宅の用途変更に関すること…

都市計画課/東別館1階

都市計画課/東別館1階

定期報告について

定期報告は、認定事業者の「居住安定援助賃貸住宅事業」が適正に実施されているか等を確認するものです。認定された計画ごとに、年度単位の状況を認定事業者から認定主体へ報告(前年度の状況を4~6月に報告)が必要となります。前年度末時点で認定されいてる計画全てを対象とし、実施の依頼は、システムから認定事業者へ通知されます。

認定内容の変更について

認定された(公開された)計画の情報を変更したい場合、下記リンクのシステムから申請してください。

※「申請者の方へ」のタブから「申請事項の変更について」にお進みください。

問い合わせ先・事前相談について

| 内容 | 担当課 | 事前相談資料の例 |

|---|---|---|

居住サポート及び |

健康福祉部 |

サポートの具体的な内容等がわかるもの |

| 住宅に関する基準について | 都市部 |

間取りや面積、建築された年代が分かるもの(例:建築確認図書、竣工図、入居者募集チラシ、登記事項証明[建物]、重要事項説明、耐震書類など) |

事前相談を希望される場合は、内容に応じて担当課へお電話で事前予約をお願いします。

電話:04-7185-1111/相談:平日午前9時から午後0時15分、午後1時から4時30分まで

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ