大気中の微小粒子状物質(PM2.5)について

微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起の情報提供について

千葉県では、PM2.5濃度の日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予想される場合に注意喚起を行います。

![]() 微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起の情報提供について(外部サイト)(千葉県ホームページ)

微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起の情報提供について(外部サイト)(千葉県ホームページ)

市では、県からの「注意喚起」を防災行政無線とメール配信サービス(事前登録が必要です)でお知らせすると同時に、近隣センターや行政サービスセンター(閉館・閉庁時を除く)に発令板を掲示します。

また、![]() 千葉県の最新大気環境情報(外部サイト)(千葉県ホームページ)、

千葉県の最新大気環境情報(外部サイト)(千葉県ホームページ)、![]() ちば大気環境メール(外部サイト)(事前登録が必要です)でもお知らせします。

ちば大気環境メール(外部サイト)(事前登録が必要です)でもお知らせします。

微小粒子状物質(PM2.5)の最新状況

![]() 千葉県の最新大気環境情報(外部サイト)(千葉県ホームページ)

千葉県の最新大気環境情報(外部サイト)(千葉県ホームページ)

※注意喚起の実施については、「お知らせ」をご覧ください。我孫子市の地域区分は「県北部・中央地域」です。

※時報(速報値)及び各種平均値は、メニューの「PM2.5情報」をご覧ください。我孫子市内の測定局は「県北部・中央地域」「我孫子湖北台測定局」です。

全国の大気汚染状況について24時間情報提供しています。海外のPM2.5モニタリングデータをご覧になれます。

注意喚起の情報提供がされた場合

その日の体調にあわせて必要に応じ、以下の対応をとることをお勧めします。

なお、高感受性者(呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者等)はより慎重な行動をとることをお勧めします。

・県が公表する速報値をこまめに確認する。

・不要不急の外出を控える。

・屋外での長時間にわたる激しい運動をできるだけ減らす。

また、粒子を屋内に持ち込まないためには、以下の対応も有効かと思われます。

・屋内の換気は必要最小限にする。

・空気清浄機を使う。(ただし、効果がある機種であるかはメーカーに御確認ください。)

![]() 環境省微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問(Q&A)(外部サイト)

環境省微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問(Q&A)(外部サイト)

※マスクの着用については、「Q.マスクの着用は有効ですが」をご覧ください。

![]() 微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起時の市内公共施設等での対応について(PDF:165KB)

微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起時の市内公共施設等での対応について(PDF:165KB)

浮遊粒子状物質(SPM)と微小粒子状物質(PM2.5)について

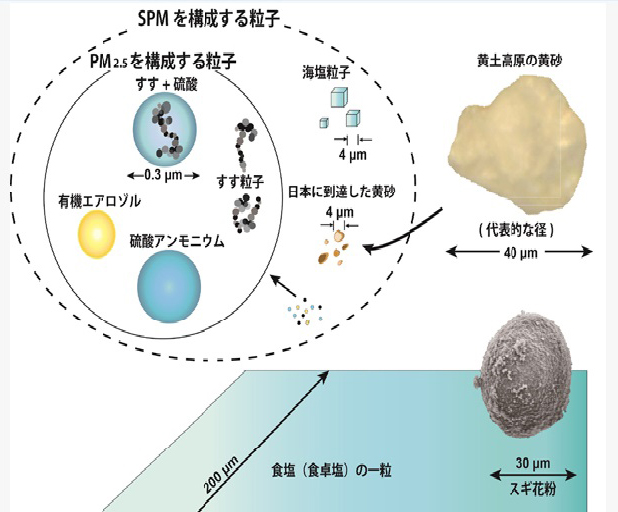

大気中には種々の粒子が長期間浮遊していますが、これらを浮遊粒子状物質といいます。このうち粒径が10マイクロメートル(10マイクロメートル=0.01ミリメートル)以下のものをSPM(Suspended Particulate Matter)といい、粒径が2.5マイクロメートル(2.5マイクロメートル=0.0025ミリメートル)以下のサイズのさまざまな粒子を総称してPM2.5といいます。

SPM及びPM2.5とは、その物質が何から構成されているか(組成)や存在状態(固体,液体)については問いません。

浮遊粒子状物質のうち、10マイクロメートルより大きな粒子は,呼吸時に鼻の穴や口の中,のど付近の壁に衝突して捉えられ,ほとんどは気管の中までは入ってきません。逆に10マイクロメートル以下の粒子については気管の中に侵入できることから、日本では1972年にSPMとして環境基準が設けられました(1時間値の1日平均値が0.10ミリグラム分の立方メートル以下であり、かつ、1時間値が0.20ミリグラム毎立方メートル以下であること)。

その後の研究によって、浮遊粒子状物質の中でもより小さい粒子、具体的には2.5マイクロメートル程度より小さいサイズのものは呼吸器のうち肺の深部にある細気管支・肺胞といった組織にまで到達できることがわかってきました。また、米国ではPM2.5濃度の増加により死亡率が高くなることが疫学的研究により示され、1997年にPM2.5濃度の環境基準が制定されました。

わが国でも、多くの調査研究などが行われた結果、平成21(2009)年に米国と同じレベルのPM2.5濃度の環境基準が制定されました。

微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準

環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準を定めています。

1年平均値 15マイクログラム毎立方メートル以下 かつ 1日平均値 35マイクログラム毎立方メートル以下

(平成21年9月設定)

この環境基準値は、呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんに関する様々な国内外の疫学知見を基に、専門委員会において検討したものです。

※μg(マイクログラム)=100万分の1グラム

【図1】浮遊粒子状物質を構成する粒子の大きさ

※μm(マイクロメートル)=100万分の1メートル

(出典:独立行政法人産業総合研究所「環境豆知識」)

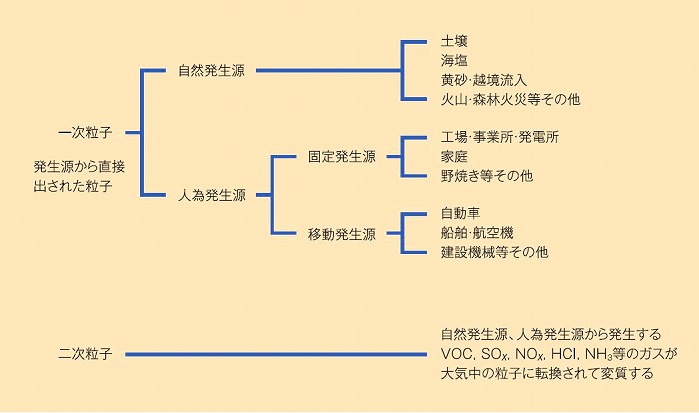

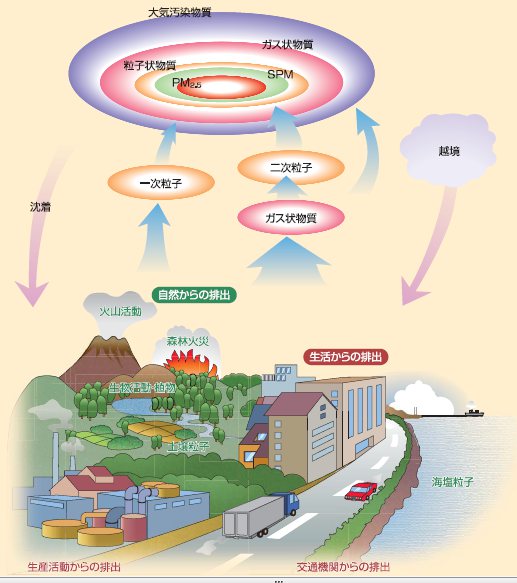

大気中粒子の発生源

粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるもの(一次粒子)と、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したもの(二次粒子)とがあります。発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。

【図2】大気中粒子の発生源

【図3】浮遊粒子状物質の生成

微小粒子状物質(PM2.5)に関するリンク

![]() 環境省 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(外部サイト)

環境省 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(外部サイト)

![]() 環境省 大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)(外部サイト)

環境省 大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)(外部サイト)

![]() 日本気象協会 tenki.jp (PM2.5分布予測)(外部サイト)

日本気象協会 tenki.jp (PM2.5分布予測)(外部サイト)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ